新聞動態

在許多人眼里,“清朝”兩個字就意味著閉關自守、愚昧保守。其實,清朝晚期,以曾國藩、左宗棠、李鴻章、沈葆楨、劉銘傳、張之洞等人為代表的洋務派,篳路藍縷,做了不少開創性工作,取得了后人難以想象的成績,比如,鋪設中國第一條海底電纜。

鋪設中國第一條海底電纜的人叫劉銘傳。劉銘傳,字省三,生于1836年,安徽合肥人,是李鴻章的老鄉,也是淮軍一名主將。1883年,中法戰爭爆發后,戰火很快就燃燒到東南沿海。已經閑居10多年的劉銘傳被朝廷起用,授任福建巡撫,加兵部尚書銜,督辦臺灣軍務。

劉銘傳奔赴臺灣后,積極備戰,并在基隆、淡水等地擊敗法軍的進攻。

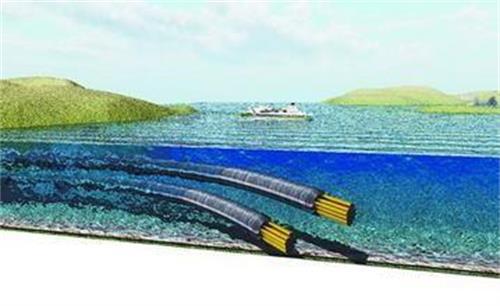

中法戰爭結束后,劉銘傳于1885年被朝廷任命為首任臺灣省巡撫。劉銘傳在臺灣主政期間,日益認識到臺灣的重要性。然而,由于臺灣孤懸于海外,導致與大陸聯系不夠緊密。為了改變這一現狀,劉銘傳決定,在臺灣與大陸之間鋪設一條海底電纜。

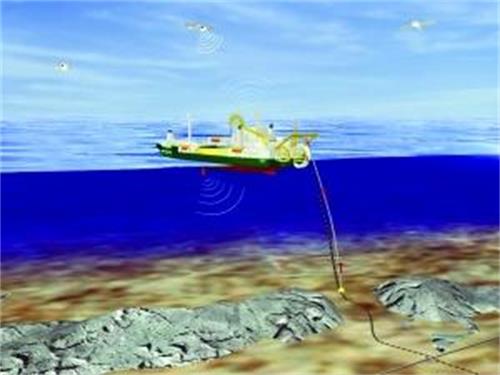

我們知道,早在1839年,英國就出現了世界上第一條用于營運的電報線路。最初,電報只能通過架在陸地上的電線進行通訊,無法在水中進行,更無法“漂洋過海”。到1850年,世界上第一條海底電纜才出現在英吉利海峽,把英國和歐洲大陸連接起來。但是,海底電纜的技術仍然很不成熟。

為了解決技術問題,劉銘傳到福建船政學堂尋求幫助。福建船政學堂由左宗棠創建,于1876年設立了電報學堂。電報學堂的學生畢業后,分配全國各地架設電線、開辦學堂、教授學生,為中國近代電報信息事業作出了杰出的貢獻。一批電報學堂的畢業生成為海底電纜的技術人員。

海底電纜鋪設完工后,臺灣政府能夠向朝廷報告臺灣的天災、治安、財經等狀況。朝廷的命令也能通過這條海底電纜及時傳到臺灣。

1894年,中日甲午戰爭爆發。1895年,根據《馬關條約》的約定,中國被迫將臺灣割讓給日本。這條從淡水至福州的海底電纜也被迫出賣給日本,價格為10萬墨西哥元。

當時,中國與英國、丹麥簽訂了電信條約,規定到1830年,英國、丹麥在中國所有電報設施和經營權都歸還給中國。由于日本將淡水至福州的海底電纜業務交給了英國大東公司打理,因此這條海底電纜業務也在電信條約之列。

可是,到了1830年,在日本方面的壓力下,南京國民政府被迫將電信條約續約14年,這引起了福建電信職工的強烈不滿。在經過談判無效后,1931年5月1日晨6時,福建電信工會代表陳貽衍等人頂著狂風急雨,在川石水線房外果斷切斷電纜終端,斷絕了電訊輸送。

正常通信了近半個世紀的淡水至福州海底電纜,成為了歷史。